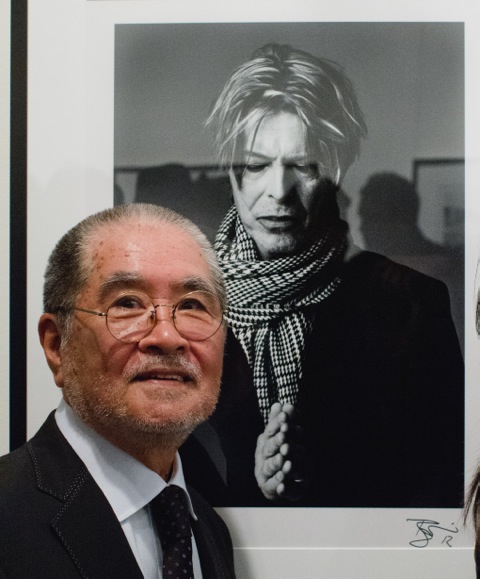

「愛ですよ、写真とは」 鋤田正義・来豪インタビュー

デヴィッド・ボウイを40年間撮り続ける写真家、限定本を出版で

2012年9月2日掲載

Photo: Takako Drew

「あなたの写真を撮らせてほしい」。1972年、ロンドン。1人のミュージシャンのもとへ、ある日本の青年写真家が、訪れた。それ以来40年間、写真家は、折に触れ、ミュージシャンの写真を撮りつづけた。

ミュージシャンの名は、デヴィッド・ボウイ。写真家は、鋤田正義。

長きに渡る2人の関係、そしてボウイの歴史を紹介する300ページの大型写真集『speed of life 生命の速度 SUKITA| BOWIE』が、全世界2,000部の限定で、イギリスのジェネシス社から発売される。

同書のオーストラリアでのローンチと、ボウイ X 鋤田の代表的作品を展示する展覧会のオープニングが、8月30日メルボルン市内のギャラリーMossgreen で開催、それに合わせて鋤田正義氏本人が来豪した。

鋤田氏はボウイに限らず、Tレックスのマーク・ボラン、デヴィッド・シルヴィアン、日本ではイエロー・マジック・オーケストラ、サディスティック・ミカ・バンド、忌野清志郎、布袋寅泰など数々のミュージシャンたちから絶大な信頼を受け、彼らの「一瞬」をフィルムに収め続けてきた。

現在、日本でも東京都写真美術館を含む3か所で同時に展覧会を開催している多忙な写真家に、今回の本について、ボウイについて、写真について、話を聞いた。

【鋤田正義(すきた・まさよし)】

1938年福岡県生まれ。ドキュメンタリーから広告、映画、音楽まで幅広く活動。

写真集に『T.REX 1972 SUKITA』、『氣──デヴィッド・ボウイ写真集』、沢田研二写真集『水の皮膚』他多数。映画では寺山修司『書を捨てよ町へ出よう』撮影監督、ポール・シュレーダー『MISHIMA』、ジム・ジャームッシュ『ミステリー・トレイン』、是枝裕和『ワンダフル・ライフ』のスチール写真他。

(以上、sukita.jp より)

ーこの本を出版することになったいきさつを。

何年か前に、出版社のジェネシス社が『A Time To Live』っていう写真による20世紀の記録的な本を出版するにあたって、僕に連絡してきた。

この本の中で、僕が撮った、デヴィッド・ボウイが全身山本寛斎の服を着てる写真を、使わせてくれ、と。音楽とファッションが結びついた典型的な写真だから、ということで。そんな写真集の中に入るってことは光栄なことだからすぐOKして。そのあとロンドンに行った時に、出版社を訪ねたの。

この出版社は出す本すべて、豪華で、コレクションっていうか、歴史に残す本の作り方をしている。日本では考えられないような本の文化にびっくりした。それで、まさか作れるとは思ってなかったんだけど、僕のボウイの写真を選んで見せたら、ボウイの研究家を通してOKが出たの。出版しよう、と。それが7年前くらい。

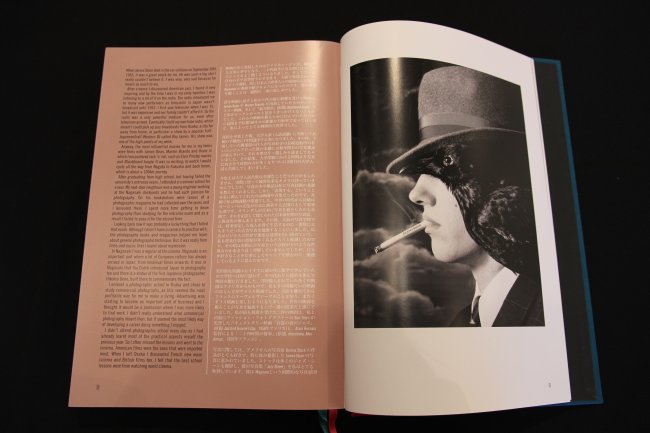

写真:Hadleys Books提供

注文を受けてからイタリアの製本所で1冊1冊手作りで作っていく。すべてのコピーにデヴィッド・ボウイと鋤田正義のサインが入る

ー写真はボウイと鋤田さんとで、いっしょに選んだ?

僕の意志は伝えるだけ伝えて。遠く離れてて打ち合わせすぐいけるわけじゃないから。これくらいの本になると、僕のエゴイズムで全部決めたくなかったの。客観的に見たい。広い意味で歴史に残したいって言う気持ちがあって。デヴィッドもミュージシャンとしての見方もあるだろうしね。割にルーズっていうか、ゆるく決めていきましたね。

デヴィッドは、そんなにこれがいいあれがいいって言わない人。フォト・セッションも、こっちに任せっきりのところがある。

ボウイの写真を撮る時は、仕事としてペイしてもらうために雑誌にアプローチしたりっていうのはほとんどなくて。ロンドンとか日本でたまに会った時にセッションして、撮った中で自分が気にいった写真10枚20枚くらい、コンタクト・シートに丸付けてボウイに見せると、いつも全部認めてくれた。それを僕の意志で自由に日本のメディアに出してました。で、ボウイはボウイでアメリカとかイギリスで、この写真が必要だって時にコールしてくる。そういうやりとりで長年続いた。

ー「距離があったから40年間続いた」って、オープニング・パーティでも言ってましたね。

あんまりそばにいると飽きちゃうでしょ(笑) 夫婦でも恋人同士でも。アラが見えちゃうからねえ。多少の距離が開くとアラが見えないちゅうか、いつも憧れでいられますよね。撮りたいっていう気持ちを、ずーっと40年間、持ち続けられるじゃない(笑)

ブック・ローンチ兼オープニング・パーティー。右の写真中、左は側嶋秀展在メルボルン日本国総領事、右はギャラリーのポール・サムナーさん

Photo: Takako Drew

ー恋人みたいですよね。鋤田さんとボウイ。

いや、それ越えてるよね。

アートってそうじゃない。いいものを作りたいっていうことは、自分にとって一番。すべてだもん。そのために何年もやってるし、毎日食事して生活してっていうのも、全部そのため。写真を通して何か表現したいっていうのは、写真学校のころからずっと死ぬまでそうだと思う。おっきい、宇宙的な…愛ですよ、写真とは。

ー恋じゃなくて、愛。

対象が風景であろうと、デヴィッド・ボウイであろうと。大げさにいうと。

…って日ごろそんなん考えてもいないけど(笑) 今考えた。質問されたからいろいろ考えてんの(笑) こういう機会がないと物事考えないもん。正直でしょ(大笑い)

ーところで今、デヴィッドとの仕事はお金じゃないって言っていたけど、生活のためにはお金も必要。そこは…

広告の仕事やってます。売れっ子です(笑)

ー知ってます(笑) その、広告は収入のため、デヴィッドはやりたいこと、って自分の中で住み分けている?

いや、それも曖昧。

例えばね、広告でレイ・チャールズ撮る機会があったの。僕の少年時代からの一番のアイドル。今言ってた、愛してる存在なの。その人を目の前にするわけ。広告の仕事だからってレベルじゃなくて、気合入ってるよね。

彼は目が悪かった。ところが、そこの大きい映画用のスタジオには、太いワイヤが床中張り巡らされてて、足元が悪くてとても歩けない。で、全部整理して端に寄せた。そして彼がスタジオにインしてきた瞬間からみんなで手拍子で迎えようって決めた。

レイ・チャールズが入ってきた。手拍子で迎える。付き人に手を取られてステージへ上がって行ったんだけど、もうね、上がる途中で手拍子が聞こえたら例のノリで、ウキウキしながら上がって行ったわけね。それを見た時、僕はもう半分以上撮れた、と思った。

カメラマンはそこまでが勝負なのよ。撮ることだけじゃないの。空気作り。初対面でも相手に信頼させる。一番基本。ボウイ撮ろうがレイ・チャールズ撮ろうが。

”Starman” 1973年

ーそうやって、鋤田さんたくさんのミュージシャン撮ってきましたよね。

ダラダラ、撮ってきたよね(笑) でもずっとやるって難しいよ。なかなかできない。

1回感じたんだけど、40代の時にロンドンでパンクシーンがあって、小さいライブハウスで10代の男の子たちがホッピングして、裸になって汗だくで。そんな中で40代の男がもみくちゃになって撮影してるってことを客観的に考えるわけ。

ほんと大変なんだから(笑) 40代の時はまだよかったよ。70代になるとさ、もう会場にいないもんね。若い人が不思議そうな顔で見てるよ(笑)

ー誰このおじさんって(笑)

そうそう(笑) 僕若い時そういう目で見たもん、おじさんを。自分がその立場になっちゃった(笑)

ー最近はどんなミュージシャンを?

AKBを撮ったの。

ーAKB!

是枝裕和っていう、すばらしい映画監督がいてね。この人と、ウマが合うっていうかなあ。一度『ワンダフル・ライフ』っていう映画の中でちょこっと出演して、スチールも担当して。

その是枝さんが去年、AKBの『桜の木になろう』って曲のPVを監督することになって。それのPV撮影を担当してカメラ回したの 。もう、それは喜んで。嫌いじゃないからね。

AKBから5,6人出演したんだけど、この前辞めた前田敦子はね、あんまり笑い顔を見せないのよ。陰影があるから映画とか芝居向きなのね。で、この子の、もう、きれーいな笑い顔だけを撮りたいと思ったの。それで、一番いい顔撮れたよ。自信持てる。あんないい前田の笑顔、AKB時代で一番だと思うよ。

このPVね、友達仲間の1人が亡くなってるっていう設定なの。その亡くなった子と前田が、桜が散っているところでほんと楽しい青春を謳歌してるっていうシーン。これだけは印象に残るようにしようと思って。それはすばらしいシーンだった。

ーあのPV、すごくよかったですね。

その、最近のお仕事のお話とまったく対照的なのですけど、今から4~50 年前の60年代から70年代、鋤田さんが写真家として活躍しはじめた時代のお話を。あの時代のカルチャーって、今見てもすごくかっこいい。東京もロンドンもNYもエキサイティングな時代だったんだなあ、って。

それ語るときに大事なことは、時代背景、時代の流れ。

僕が子どもだった50年代、アメリカの映画たくさん観たんだけど、まずジョン・ウェインがヒーローの西部劇ね。強いオヤジなの。家族の中心が、オヤジの時代。

そこへジェームス・ディーンが若者の先頭に立って時代を変えて行った。マーロン・ブランドは演技を変えた。音楽はエルビスが腰を振りながら出てきて、PTAのおばさんたちが驚いた。

彼らは僕らの世代にとって圧倒的なヒーローなの。それが根底にある。

60年代の終わりになってアンディ・ウォーホルがアートを変えて行った。アメリカが「オヤジ文化」から「若者文化」に変わった、その頂点が69年のウッドストック。イギリスではスウィンギング・ロンドンとか、ツィギーが出てきたりね。

それを僕は日本から横目で見てた。カウンターカルチャーとか、サブカルチャーとか、ポップカルチャーとか、いろんな言い方してたね。そういう洗練を受けた年代ですよ。僕に限らず、日本のまわりのアーティストたちは、みんなそうだった。

60年代の作品。『Speed of Life』にも収録されている。これを見たボウイが気に入って、鋤田さんに撮ることを許可したという。

「マグリットみたいでしょ。シュールリアリズムみたいな」

ーそんな時代を経てきた鋤田さんの目に、今の時代はどう映る?

今がいい悪いってことより、どの時代でもそうだけど、どういう風に生きていくか。その時代に生まれてきたのは宿命だから、あとは個人個人が自分を見つめていかなきゃいけない。

1つ言えるのは、今の時代はなんでも揃ってるってこと。そしていろんなことのスピードがすごい。考える時間がないのかもしれないね、今の若い人は。情報が多すぎるし、あれもこれもやんなくちゃいけないし。

僕らは1つ好きなことがあったら、なんか大げさに考えて使命感に燃えて、ムチ打ってやってきたよね。今は小利口な人が多いのかなあ。そういう時なのかもしれないね。

ー最後に、鋤田さんが今、撮りたいものは何?

ものすごく広げて言うと、目の前の人と目の前の風景。

ボウイも撮るよ。でもそれは有名だから撮るんじゃない。無名な時から撮ってるし、友達関係で撮ってるから。今、同じように有名な人撮りたいかって言ったらちょっと意味が違う。それより目の前の風景の中に子どもと大人がいたりとか、赤ちゃんと乳母車があったりとか、そんなのすぐ撮るね。そういうのが大事だって、ようやく分かってきた。

以前、イギリスで、テリー・ジョーンズっていう元Vogueのアート・ディレクターを取材しに行った時、「うちにも来るか? おもしろいもの撮れるかもしれないから」って言われて、喜んで行ったのよ。そこに子どもがいて、いっしょに撮ったりして。10数年後に再会した時、スキタに撮ってもらった子どもが今は中学生でこんなに大きいんだ、とか聞くと、すごいうれしいね。

それから布袋寅泰さんの話。

僕がマーク・ボランを撮ったので一番有名な、ギター持って恍惚の表情で風がばーっと来てる写真のポスターを、布袋さんが少年のころ近くのレコード屋さんで見て、なんてかっこいいんだろうって。それからギターやり始めた、って。自分が40歳になった時、このカメラマンに同じようにモノクロで撮ってもらおうって思ってたって、初めて聞いてね、トークショーした時に。すごいおもしろかったし、うれしかったね。

時代がこう、バトンタッチして、流れて行ってるな、っていう。

聞き手・文・写真(クレジットのないもの):田部井紀子

取材協力:在メルボルン日本国総領事館

2012年9月8日(土)まで開催中

Gallery Opening Hours:

Mon-Fri 10am-5.30pm, Sat 10am-5pm

Mossgreen Gallery, 310 Toorak Road, South Yarra, 3141

コメント