謹賀新年HAPPY NEW YEAR 引き続きグアテマラはサンペドロ山からお届けしますの巻

更新日: 2021-01-04

2021年謹賀新年あけましておめでとうございますm(_ _)m 今年の初夢はもうご覧になりましたでしょうか?相変わらずのコロナ渦は変わらず、より一層の患者数が増え、第三波が到来し、緊急事態宣言が発動するかどうかの瀬戸際にあり、GO TOキャンペーンは停止され、今やることは負の連鎖のように映りました。世界では日本以上に深刻な状況が出ているのは間違いなくて、変異型のウィルスまでも出現しては、話題に上がり、煽る扇動される昨今の状況だね。いずれは誰かの何かの陰謀論としてコロナ渦が出て来るだろうし、世の中が長寿になる中で、こういうウィルスによる人間らに対しての制限(制約)が発動され、過剰だった世の中にもメスが入り(さよならが言い渡された)、今そしてこの先も大幅に、その制約と制限が施されてますね。 やはりこういう人間に与えられた課題は、当たり前が当たり前でなくなる境遇に、みんなが立たされる状況下。 『誰が当たり前って認識を私達が成長する中で植え付けたんでしょうね』当たり前って認識(解釈)が崩れる時って怖いよね。(当たり前であった日常が当たり前でなくなる日)☆ そういうものが知らないうちに依存を生み出し、しがみつくマインド(寄生虫)が生まれ、寄生からのプライドも生まれて、状況に応じて、なかなか柔軟に対応と行動(発動)が出来なくなる。植え付けられた脳へのプログラミング。人間は説明書(設計図)に書かかれてるシンプルな生き物だからこそ、超馬鹿な生き物でもあります。自分がアホって認識していれば、どんな状況でも楽しめるのだが、『自分はアホでない』って思ってしまうと大変で無駄な時間を送ってしまうもの(生物)であります(気付いた時は50代前半)。昭和時代は『大会社に勤めることが名誉であることが推奨されていました』平成時代は『資格を取得すれば飯を食うていける(生活していける)』そんな資格が押される時代でした。 今はパソコンが使えたり、言われるのは手に職を付けたら『イ~』みたいな、どうやって生きていくかが、『エコノミックアニマル(経済動物)』としてが、やはり無意識のうちに念頭に意識してしまうようになってます。これらを私は『整う思考』という風に捉えてます。本来は人間は整ってはいけない生き物だが、整う=蓄積されてきた常識内、枠の中で思考してしまう。典型的な説明書通りのスパイラルやロジックにはまってしまってるのが、現代の我ら人間99,9%であります。10年前の私は当時24歳、この植え付けられた「考えからきてしまう常識『枠』」取り巻く経済動物の習性(終生)に疑問を持っていましたので、それを解くためにも自発的に自分で世界各国で生活して調べるのがイ~と思いましたので、こういう時の過ごし方を始めました。何百年に一度の公衆衛生危機、歴史は繰り返される。人間は過去からしか学習することができない生き物であるが、ある書物によれば人間は、1万年進化してないらしい。。(どういう意味での進化とは書かれていなかったが)過去の事(記憶)は薄れ忘れさる生き物だから、同じことを繰り返す生物として、この惑星(地球上)で生態系をとっております。まさか自分が、そんなプログラミングされた生き物だなんて考えたことないと思いますが、そんなもんなんです(我々、生物は)だから『整う』って事は一番、分かりやすい人間を送ってるのが伺えますが(その人のIQとEQレベルを観察)、可哀想な部分も見えてもきます。知らぬが仏で生きてる様も伺え、今回のこういう常識が崩れる現実に直面した時に、カバーする思考が行動が発動(発信)できるかが、我々100年の寿命内かは解りませんが、この生態系の下、経済動物(人間)をやる上で、必要な自分自身を知る。解析した上で時を送ったほうがより一層、境遇を楽しめ幅が広がることを助言しておきたいと思います。それが2021年、これから始まる年(丑年)の開催の挨拶とさせてもらいます皆さんご存じの通り、「IQ」とは知能指数を表すものであり、誰でも知っているくらいポピュラーなものです。しかし最近では「頭」の知能指数であるIQよりも「心」の知能指数であるEQが注目されています。そのEQ(Emotional Intelligence Quotient)とは

EQが測定されたのは1989年。アメリカのジョン・メイヤー博士が初めて発表しました。

IQが頭の良さを表す知能指数であるのに対し、EQは「生きる力」をどれくらい持っているかを表す指数になります。人間の言動はその時の気分や状態によって変わるものなので、その時に置かれている状況によってその都度変わってきます。自分の置かれている状況を認識してそれをコントロールすることができれば、適切な言動ができるようになるのです。

このような能力はもともと人間に備わっているものなのですが、それをうまく発揮できる人<EQが高い人>と、そうでない人<EQが低い人>がいるのが事実です。

EQが高い人は自分の感情をうまくコントロールできるため、コミュニケーション能力に長けています。ポジティブな環境を作り出すことができ、本来備わっている知識やスキルや経験を十二分に活かすことができるのです。

今、なぜEQが求められる?

高度成長期には技術力や科学的知識のある人間が求められ、学力が高い人材が社会に求められていましたが、最近では「頭の良さだけでは仕事はできない」と考えられるようになってきました。

IQが高い人の中にももちろんコミュニケーションスキルが優れている人はいます。しかし、協調性に欠ける人が多いという指摘もあります。また、好奇心旺盛である反面、興味のあることだけに集中しすぎて周りが見えなくなってしまうこともあるようです。

このように、特定の分野でずば抜けた才能を発揮する可能性を秘めているものの、コミュニケーションがうまく取れずに周囲から孤立してしまう場合も多いと言われています。

では、EQが高い人はどうでしょう。

一般的に、EQが高い人は好奇心旺盛で努力家です。そして、コミュニケーション能力が高く協調性がある、自分の感情をコントロールできるため逆境に強い……という、社会や仕事で求められる「生きていく力」が備わっていると言われています。

時代の移り変わりの中で、周りの要求に応えられる「感性」が必要とされるようになり、IQの高さよりもEQの高さが求められ始めているのです。

EQを高める教育とは?

EQを高めるためには、以下の5つのことが必要です。

自分の感情を認識できるようにする

自分の感情をコントロールできるようになる

自分を動かせる意欲を持つ

周囲の人を理解し共感する

社会的能力を身につける

これらのことから、特別な才能や能力ではなく、冷静に自分自身を見つめられる客観性や、人の心に寄り添える感受性を養うことの方が大切なのだとわかりますね。

幼少期(小学校入学前)のEQが子どもの生涯を左右するという研究結果も多くあります。生まれ育った環境もその一因です。子どもが感情を抑制してしまい、自分の感情をコントロールすることができない環境や、NOと言えない環境は良くありません。

また、コミュニケーションが希薄で相手の気持ちを考えることがない……といった環境も良くありません。自分の感情を認識し周囲の人を理解・共感するためには、コミュニケーションをとることが大切です。その過程において負の感情が生まれることもありますが、ネガティブな気持ちを吐き出せる環境作りも必要。幼少期の親との関わりは、EQ教育の第一歩なのです。

EQを高めるために家庭でできること

・落ち着ける空間を

大人でも、忙しかったりイライラしたりしたままで落ち着く時間がないと、その感情を引きずってしまい感情がコントロールできなくなりますよね。子どもも同じで、頭を休ませる時間が必要です。静かな空間で絵本を読み聞かせたり音楽を聴いたりすることで、気持ちをリセットできます。

親がお手本になる

EQを高めたいからと言って「〇〇しなさい」と押しつけてしまうと、NOと言えない子になったりストレスを与えてしまったりします。親が本を読んでいれば子どもも自ら本を読み始めたり、親が勉強していれば子どもも隣で勉強を始めたり……自主的に意欲をもって取り組める環境が大切です。

意思を尊重してあげることで、子どもは「やりたい」「やりたくない」という感情を認識し、やりたいときはその感情から意欲をもって行動できるようになります。決して甘やかすという訳ではありません。親自身も自分の意思をしっかりと子どもに伝えるようにしましょう。ダメなときは「ダメ」、無理なときは「無理」と、ちゃんと説明して伝えればよいのです。

・愛情をもって接する

子どもに愛情を注ぐことは当たり前のことですが、育児や家事で忙しいとなかなか子供の相手をしてあげる時間が作れないものです。限られた時間の中でたくさん会話をしてたくさん抱きしめてあげましょう。そうすることで子どもは感情豊かに育ちます。感情豊かな子どもは相手の気持ちを考えられる子に育ちますから、状況を見て適切な判断をするようになります。

また、たくさんの愛情を注いであげることで自分に自信がつきます。大好きな人がいつも味方でいてくれる、いつもたくさん話を聞いてくれる、いつも気持ちを理解してくれている、と実感するのです。自信がつくと自己肯定感が芽生え、逆境や困難を自分の意思や力で乗り越えることができるようになる……すなわちEQが高まるのです。

~こどもまなび☆ラボ~から引用させていただきました。(私が言いたいことが活字で表現されてましたので、このコラムを拝見していただいてる。みなさんにお送りさせていただきます)

新年早々陰気臭いかもしれませんが、この動画UP(貼り付け)しようと昨年の11月から思ってましたので、今回2021年一発目ではありますが、UPさせていただきました。

人間ドラマ{ウィルス渦の人々の状況下、条件下}での思考した結果の行動(アクション=発動)をご覧ください。2020年9月21日に放送されたVTRです。

【人間模様】コロナ禍の関西空港 旅立ちと別れ

はい、関西空港は年間利用客は2200万人だったのが、今や99.4%減・・・=13万2千人これを365日で割ると一日当たり361人に利用客となる。年間2200万人だと一日当たり60274人でしたが、大きな変革となりましたね。立命館大学に留学していたにも関わらずコロナで採用がなくなり、判断した結果、母国であるカンボジアへ帰国した男性もいれば、この時期に留学へ行く日本の男性もいてはる、決断と行動力⇒発動。 お葬式のためにパキスタンへ帰省する子供達。涙が出る母親。PCR検査というものが必要で1人33000円が掛かるが、国を渡るのに、現在必要な処置。しかし子供は無邪気で明るいのは元気を与えてくれる変わらぬ要因の一つ☆彡。交際して一週間のカップルの動向など、定点観測から、こういう状況下での「ドラマ」を先ずはお送りしました。

2本目のVTRですが、こちらになります。

もう限界!コロナで親が授業料払えず・・・ブラジル人学校が経営危機

日本の学校は、いじめでやめちゃいました。「いじめ」って簡単な「単語」になりましたね。 出稼ぎ調整弁の労働者として雇用されてたブラジル人の方々は、沢山解雇された模様ですね。どこの国でもあること、これは新興国では、失業率とか3割とか普通で、驚くことはありませんが、経済が悪くなれば末端の労働者から切られるのは承知であり共通である。この映像から愛がある中田ケンコ先生(63歳)サンタナ学園の校長先生で、子供達のごはんも作り、早朝5時半からの子供達の送迎も校長先生が行う子供(生徒)の両親が朝6時45分には仕事に行くから、それまでにPICK UP(迎え)に行きます。(私達現代人が嫌がる長時間労働とか、そんな事いうてる世界の人では彼女(中田先生)ではありません。バイタリティ+志をもって人生を送ってる人) 愛知県もそうですが、滋賀県でもブラジル人は製造業で働くのが多いよね。子供達は日本に住んでいるが日本語が喋れないのは課題です。映像から、子供達は繊細で崩れやすいから、扱いには「愛」が必要。中田ケンコ先生の思考とハート(心)そこからの行動力(アクション・発動)は驚かされることばかり、ケイコ先生自身にも自分の子供や旦那さんがブラジルにいてるにも関わらず日本での生活、選択をした事、他人のブラジル人の子供達を守り世話する発動には、心と脳に何かしらのプログラミングが発動したとしか思えない、なかなかの成り行きで、宿命もあったのか、神話学+宗教学、そして引き寄せの法則⇒条件が合致されたとしか思えませんでした。『偶然=必然』として起こりうる。子供の授業料は3万円~5万円とTVだから、何処まで信じれるか、全てがリアルかは判らないが8割~9割ぐらいは信じて見てましたが、ある程度、想像を超えての中田先生のアクション、そしてブラジル人の末端の労働者の皆さんは苦労されてるんだと間違いなく伝わりました。『必死』 最終的に、知事の考えがイイ形で発動されればと願います。

それでは、引き続き私の旅Columnへと参りましょう。グアテマラのサンペドロ・ラ・ラグーナからです。思い入れのある町です。それでは世界のグアテマラへ行ってちょうだいQQQ!!

こちらの老ご夫妻は98歳やったかな。(旦那さんが100何歳かでした)凄いお似合いのカップルで、愛らしくて可愛いかった。歴史を乗り越え戦場を生き抜いて、波乱万丈な人生を越えてこられたカップルで凄く凄く生きる財産として、畏敬の念を持って2泊だけでしたが泊まらせていただきました。このご夫妻が生まれたのは、1920年の頃で反政府運動が高まりカブレーラが失脚すると、政治的空白状況が生まれ、クーデターが繰り返される不安定な状況が続いた、1931年にホルヘ・ウビコ将軍が隙を突いて権力を握ると、ウビコ以外は全て不自由であるといわれるほど苛烈な統治の下でグアテマラ社会の荒廃は一層進んだ。ただし、経済面では財政支出の削減や対外債務支払いの停止を行いつつ、コーヒー産業の保護・再建を進めて世界恐慌後の危機的状況を乗り切った。第二次世界大戦では連合国側に加わったが、戦争の長期化にともなうインフレが都市部の不満を招き、反ウビコ運動の高まりからウビコは1944年に追放され、僅かながらも民主主義の時代がグアテマラにも訪れた。

・グアテマラの春

1944年から1954年まではグアテマラの春と呼ばれ、かつてないほど自由な空気の下に、各種の民主的な社会改革が進められた。

ハコボ・アルベンス・グスマンはポプリスモ的政治家として土地改革などの政策を行ったが、これは次第に合衆国がグアテマラの共産主義化とのネガティブキャンペーンを張らせることになり、土地改革がユナイテッド・フルーツの社有地に適用されることになると、合衆国の怒りは頂点に達した。反アルベンス派傭兵軍がエル・サルバドルから侵攻すると、軍の上層部はアルベンスを見捨てアルベンスは亡命。グアテマラの春は終わりを告げた。

・グアテマラ内戦

1960年からグアテマラ内戦が始まり、36年間にわたり武装反乱軍(FAR)などのゲリラとグアテマラ政府軍の戦闘が続いた。1970年代後半からは、軍部出身者もしくは現役軍人がクーデターにより実権を握り、1982年、エフライン・リオス・モントが政権を担った時期には、農村部への焦土作戦をとるなど反体制派に対する徹底した弾圧を行った。この軍事行動の結果、数万人の行方不明者を含め最大20万人が死亡もしくは行方不明となった。内戦状態は1996年に平和条約の調印によって終わった。~Wikipediaから引用させていただきました~「生きる財産(歴史上の人物)」に触れてるみたいで、マザータング(母語)が日本語なら、もっともっとたくさん色々聞いてみたいことがありました。スペイン語は少し喋りますが、主にはグアテマラの方言で話す方々で、民族だったか、その代表する歴史に触れた感覚でありました。 『荒廃・乗り切った・追放・侵攻・見捨て・亡命・弾圧・最大20万人が死亡もしくは行方不明』⇒これらの時代を生き抜いてきたご夫妻に会えるなんて、日本でいてたら教科書に綴られてるだけで、非現実の世界の事に思ってしまうが、生でご対面すると神の人。朝はお父さんが湯を沸かしてくれてました。コーヒーありがとうございました。

神が私に合わせてくれた、歴史のご褒美でありました。

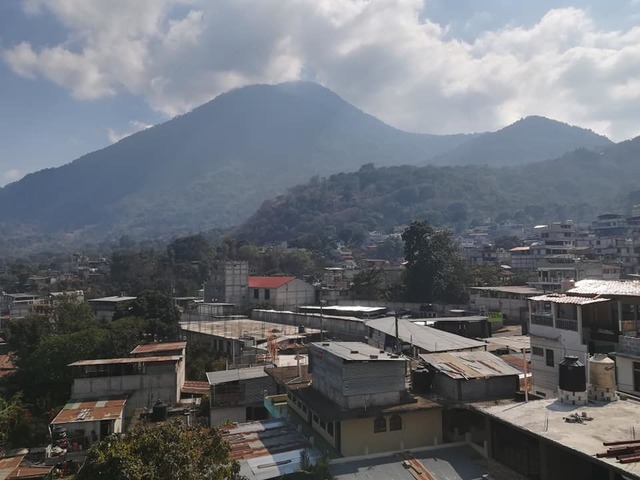

ここの景色は3軒目のホームステイ先の屋上からの景色であります。

屋上からはサンペドロ山(3158m)も見えます。

遠方では火山が噴火してるのも伺えます。

サンペドロ山に登った時の写真で、山頂から村の灯りを撮影した写真

これは私Gypsy Tomo

夜が明ける。その瞬間!!サンペドロ山の山頂からご来光を拝む。 町の灯りも綺麗でした。

生命の誕生みたいな、人間の生活様式が山から見下ろすと灯りだけで伺える。

同じ写真だけど、こういうのが私好きなんです。薄暗く全貌が見えない感じが好き。徐々に光が入り、見えて来る段階の時間が好き。

番犬として付き添い犬、女の子やけど、めちゃ吠えて逞しい犬でした。

朝はすっごく寒かった。フルに着込んだ結果。

記念に「はい」 ポーズ♫

完全に夜が明けて、下山してる最中の写真、光がイイよね。(たまんね~♫)

途中タイヤのブランコがあったので遊んでみました。

あ~美しいこの時間、この瞬間・空間でありました。

ようこそサンペドロ山へ~って書かれてました。

本日は以上です。12月にUPしようと思ってはいたが、年をまたぎ2021年になりました。写真を眺めてる限り、懐かしく感じます。当たり前に海外へ格安航空で渡れていた時代が、今や国も跨げず、しかも格安航空会社が今後戻ってくるなんて想像もできなくなりました。なかなか展望がしにくい状況ではありますが、今だから気付くこと、今だからできること、何かしら始点(視点)を考えれば出て来る。今までと違い価値観を置くポイントを変えれば(ずらせば)、今まで意識してなかったことに目が行きます「Divesity(ダイバシティ)の局面に入ってる事を確信すれば、自ずと有意義な期間になることは間違いなし。ある意味、必然としての転機であることを自覚して全うしましょう(発動!!)。『チャレンジしない人に成功や失敗なんてない、しかしやらなければ失敗も成功も経験することはない。by宇宙事業に携わる人。』私もグアテマラの写真を見る限り、当時の景色を思い出しては、感触を改めて実感することができました。『再び、海外へ遊びに渡航できる日を夢見て、今できる事にシフトして、しっかりやっていきます』

今日は以上です。質問がありましたら是非、ここにメッセージで書いて、残してくれたら良いのでお待ちしております。(笑顔)

最後に、明るい話題と言うか、映像を届けたいと思いますので、オペラになりますが見ていってください。心が笑顔に豊かになれるようにとピックアップしました。リラックス、ではどうぞ♬

André Rieu & Amira - O Mio Babbino Caro

オペラは喋る。オペラは語る。綺麗な歌声だけではなくて、背景が浮かぶ語りであることがオペラのイイ所であり、『心に刺さるのが好きな所』こちらの映像は好きな一つでありました。皆さんにはどう映ったでしょうか?

そして最後は、頭(脳)の運動として、ダンス映像をご覧ください。 テンポが早く移り変わっていきますが、見てる側にも脳の運動になって、見入ってしまいます。次から次へと変わる曲目にダンスに服装にと、見てる側からして、脳トレでいいエキササイズになるVTRです。それでは見ていってちょ☆どうぞ♫

The Evolution of Dance - 1950 to 2019 - By Ricardo Walker's Crew

みなさんついてこれましたか? 知ってる曲もあれば、知ってるダンスもあったはずです。 世界には様々なアーティストがたくさんいてますが、芸術家は頭がキレますね。行動に移して、面白いことして作成しますよね(^0^)。刺激になるテンポの速い情報の移り変わりのVTRからでした。それでは、皆さん本年度も宜しくお願いいたします。

それではまた来月お会いしましょう。

さよならさよならサヨナラ、 ☆Gypsy Tomo2021♬

コメント